陸 晨思(リク シンシ)

中国出身/2024年度奨学生

上智大学 文学研究科 博士後期課程

分断の時代を生きるために

2017年に仕事を辞めて、海外でゼロから新しい専門知を学ぶことには、多大な幸福と戸惑いはまるで光と影のように常に対で現れます。その中で、極めて個人的な体験もあれば、社会構造にもつなげる話があります。初めての海外生活の期待感と孤独感、母国にいる家族と隔たりと和解、学業のストレスと達成感、コロナ禍、国際情勢の急変……改めて振り返ってみて、この七年間、自分の人生も歴史の歯車も大きく動き出す最中かもしれないと、実感が湧いてき増田。そして目まぐるしい変化の中で、最も私の心に刺したのは、随所に見られる分断です。

元々両親に日本留学の話を持ち出したときに、叔父からの反応は微妙でした。「留学はともかく、日本じゃなきゃダメなの?」と。叔父は反日派だったことは、小さい頃から知っています。大学院への進学が決まった2019年に一回帰国しました。そのときに、叔父にお土産のセブンスターを渡して、留学先で当地の方々のお世話になったと話してみたら、彼は日本はよかったねと、態度をさらっと変えました。本気に日本を嫌っているわけではないですが、当時の学校教育や反日テレビドラマの影響で、日本嫌いを口にすることは叔父の世代の一種の慣習のようなものです。その次の代は、日中関係の緩和、文化越境の活発化、ネットでリアルタイムの情報入手などの影響を受けているため、極端的な発言はどんどん減っている気がします。いつかその根拠のない偏見はなくなるだろうと、学生時代に私は単純にそう思いました。実際にも、中国でスマホを主な端末とするSNSが流行り始めた2010年前後、ネット上のユーザー皆それぞれ立場が違うけれど、ちゃんと平和に会話ができる雰囲気がありました。そのおかげで、海外のお友達もできました。しかし、それはもうコロナ禍前の記憶です。

2019年の年末に爆発し、すぐにパンデミックまでに蔓延した新型コロナウイルスは、世界各地の都市に行動制限を余儀なく施させられました。世界大半の人にとって未曾有の事態がもたらす孤立による不安、収束が見えない焦燥感は、行動制限のせいで現実世界でけ口を見失いました。その代わりに、ネット上でありとあらゆる対立を煽る言論は一気にエスカレートしました。

それまでに#MeToo運動、米中貿易摩擦のようにSNS上で広範囲の議論を呼び起こした事件はすでにありましたが、当該事件に限定して論争が繰り広げられました。しかし、いつの間にか事柄に対する意見の対立は、性別・種族・国籍など、議論者当人の属性を対象とする差別に成り下がりました。SNSのアルゴリズムによって、自分が賛成する意見しか共鳴しない「エコー・チェンバー」に閉じ込められます。こうして、自分の意見と違う個人や集団に遭遇したときに、情報の正誤は二の次で、論理で勝てないなら相手の属性・立場を攻撃します。その中で、被差別者を自殺までに追い詰めた社会事件もありました。そして最も恐ろしいのは、それは1カ国の話ではなく、コロナ禍期間中に限って起こることでもないです。現在でも、ネットと繋がっていれば、誰でも経験しうる日常的な暴力です。当初想像していた偏見が修正された和気藹々のビジョンは、とうとう脳内お花畑の妄想に過ぎなくなりました。現実は、見えないところに社会の分断が深まっているばかりです。

罵詈雑言が飛び交うネット社会を目撃したため、ずっと前からオールド・メディアの新聞を対象とする自分の研究には本当に意義があるのかと、少し動揺しました。ちょうどこの時期に坂口奨学財団の奨学生に選ばれたので、アルバイトのシフトを減らして熟考する大事な時間をいただきました。奨学生として過ごしたこの一年間、自分の研究に大きな方向転換ができました。

修士課程の段階、女性国会議員候補報道を対象にして、マス・メディアが描き出す女性像のジェンダー・バイアスを検証しました。しかし、ジャーナリズムはどのような役割を果たすべきかという根本的な問題にうまく答えられなかったです。博士課程の最初の二年間に現場の方々にいろんな話が聞いたが、整理する余裕はなかったです。この一年間、インタビューの内容を振り返った上で、日本国内外のケース・スタディーズを収集し、答えのヒントをやっと見つけました。

日本のジャーナリズム組織の現状として、女性記者は増えているものの、全体はまだ24.7%で3割未満です。今までジェンダー・アンバランスをひたすら批判してきましたが、現役女性記者へのインタビュー、ルポルタージュ、現場手記を通じて、3割未満の女性記者たちは女性ならではの視点を提供していると気づきました。

図1 カルチュラル・スタディーズで発表した様子。 商店街の会議室での発表、すごく新鮮な体験ができました。改めて研究の意義はなんなのかを考えさせてくれました。

2024年9月にカルチュラル・スタディーズ学会で「新聞が構築する赤ちゃんポストの物語」をテーマに研究成果発表しました。赤ちゃんポストに関する連続報道は、新聞からテレビ、地方紙から全国紙の女性記者(従業員)が連携しているからこそできたものと言っても過言ではないです。分断の時代でも、ジャーナリストたちは専門性を守りつつ、大衆の共感や共鳴によって溢れ出すエネルギーを社会問題の解決に向かわせます。これは今の時代に、ジャーナリズムの担うべき役割ではないかと、思考の糸口を掴めました。2025年3月に刊行予定の雑誌論文にも、女性の自己決定権に対して世間の認識を深めるために、どのような報道が求められているかについて検証しました。博士論文では、学会発表と雑誌投稿の内容は、見落とされたフェミニズムとジャーナリズム理論の補完に一助すると考えます。

これからの計画として、2026年に博士号取得を目処に博士論文の完成度をより上げようと思います。当初は修了後帰国して大学の教職に就くつもりだったが、さまざまな原因で中国の大学で新聞学という専攻がどんどん解体しているため、まず日本でキャリアを積みながら様子をみることにしました。

最後に、坂口国際育英奨学財団の皆様に感謝の一言を申し上げたいです。貴財団のご支援がなければ、家計急変のこの一年間を凌ぐことはできなかったでしょう。おかげさまで、博士論文の枠組みを練り直すことができました。これからも知識と実践を突き合わせて、分断の時代を生きるために、自分にとって何が必要なのか、またこの状況を打開するために自分に何かできることはないかと、しっかり見極めたいです。

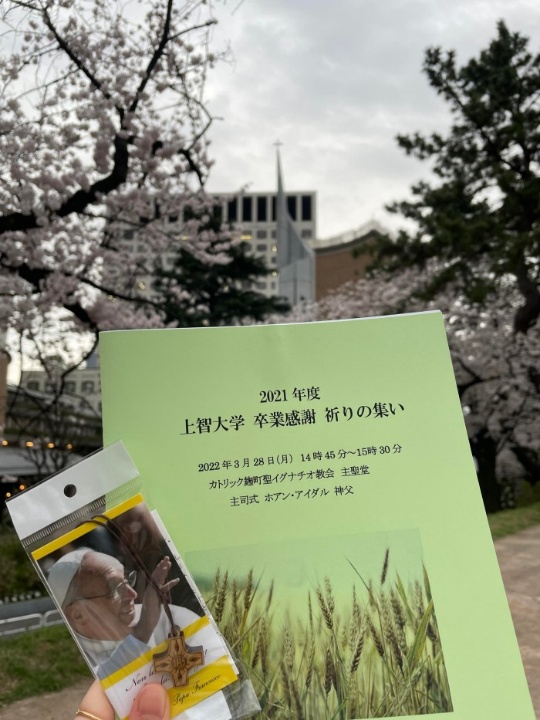

図2「知識は道標であるように。」

2021年度の卒業感謝祈りの集いで、修士課程を修了した私が、心底からそう願っていました。それから三年経った今でも、その気持ちには変わりがありません。