小原 健人

2024~2027年度奨学生

オックスフォード大学 博士課程 政治国際関係学部

坂口国際育英奨学財団の奨学生として1年が過ぎようとしています。このレポートでは博論研究の進捗、また特にこれまでの博士課程の学生生活で貴重な体験だったベルリンでの滞在で得た経験について報告します。

1.博論研究の進捗

以前のレポートでも書いた通り、自分の研究は、超党派の選挙候補者支援を行っているドイツの市民団体Brand New Bundestag(以下BNB)を対象にして行うという方向性は定まっていたものの、BNBという事例をどのような理論的な枠組みで論じるかに関しては妙案がなかなか思いつかず、思い悩んでいました。政治学はじめ、隣接する経済学、心理学、公共政策研究などの関連文献を読み漁り、また指導教員の先生やオックスフォードの他の先生やセミナーや学会で知り合った他大学の先生から様々なアドバイスをもらう中で、政治学ではあまり掘り下げて研究されてこなかった政治家のモチベーションというものを理論化し、実証的な手法を用いて検証するという方向性に向かいつつあります。

具体的には、BNBは、ドイツでは典型的な政党組織内での議員候補者リクルートを問題化して(ドイツの政党では基本的に政党の地方組織叩き上げの人材が選挙の際に地元の公認候補者に選定されることが一般的)、政党イデオロギーとは独立的な人材、そして過小代表されている人々(女性、LGBTQ+、エスニック・マイノリティ、障がい者など)による立候補を促進しています。マイノリティの民主的代表は、政治学やより広く社会科学一般でかなりホットなテーマになっている一方、同じマイノリティといっても、ジェンダー、セクシャリティ、人種・民族では用いる社会科学の理論も違ってくるため、BNBが支援しているこうした多様な人材を理論的にどのような枠組みの中で論じればいいかかなり思案をつくしました。マイノリティ以外にも例えば非・職業政治家(イギリスでもドイツでも政治家がある種1つの社会的階層「政治階級(political class)」を形成しているという議論や世論はかなり高まっており、そのアンチテーゼとしてポピュリズム政党が躍進しているという理解も浸透しています)といった論点からも試行錯誤を重ねた結果、政治家や候補者のモチベーション(なぜ政治家を志すのか)に着目することにしました。

政治家のモチベーションは政治学では数える程しか先行研究がなく、むしろミクロ経済学、公共政策研究、心理学での研究の方が盛んです。しかしそうした未発達の分野であるからこそ研究対象として大いにポテンシャルがあると考えています。より具体的には、現時点の研究計画では、内的なモチベーション(議員特権、給与や権力といった外的な目的ではなく、有権者に奉仕するという動機づけ)をもつ候補者・政治家がなぜ少ないのか、内的モチベーションを持続させるにはどのような介入措置が有効なのか、有権者は政治家の内的モチベーションをどのように捉え、評価しているのかといった問いに取り組もうと考えています。Transferの審査は近いうちに行われるので、そこで得た審査員からのフィードバックをもとに博論研究に邁進していこうと思っています。

2.ベルリンで得たもの

一言でベルリンの生活で得たものを言い表すのはかなり難しいですが、やはりベルリンの研究コミュニティとのつながりと、オックスフォード以外での学生・研究生活の体験だと思います。まず研究コミュニティでは受け入れ教員のHeike Klüver先生、Alba Huidobro先生はじめ、博士課程の学生など多くの接点を得ることができました。今後、アカデミアで研究を続けていく中で、こうしたコミュニティは研究の重要なリソースになっていくと思います。

その一方でオックスフォード以外で学生・研究生活を送るという体験も貴重でした。学部時代に短期留学で1ヶ月弱滞在したパリを除けば、オックスフォード以外での留学生活は初めてだったため、オックスフォードとは違った家探しの大変さ、研究以外のソーシャル・ライフなどあらゆる面で今後、海外で研究者として活動していく上でのリアルな生活を想像しやすくなりました。

ベルリンでの滞在で特に印象に残っているのが、自分の受け入れ教員だったAlba先生のお言葉です。現在、政治学では経済学、社会学、心理学など他の社会科学分野同様、因果推論(単なる相関関係を超えて、要因xが結果yにどれぐらい因果的な効果をもつのか定量的に測定すること)が主流になりつつあり、ある一定水準でこの因果推論が実施できていないとトップクラスのジャーナルの査読に通るのが年々難しくなっているとされています。ただ、Alba先生はこの因果推論の潮流は変わりつつあるとおっしゃっており、より具体的には単なる因果効果の測定だけでなく、どのように要因xが結果yに因果効果をもたらすのかという因果メカニズムの解明が従来の因果推論と併せてより重要になってきているとおっしゃっていました。この言葉は自分にとってかなり画期的で、新しい研究を考える際の思考法が根本的に変わったような気がします。因果メカニズムの重要性は、Alba先生に会わなくても自分でなんとなく気づけたかもしれませんが、博士課程のこの時期にはっきりと教わったことで、今後の自分の研究にとって大いなる糧となるような気がします。

今後も博論研究とその他のサイドプロジェクトの研究に引き続き精を出して日々精進していきたいと思います。

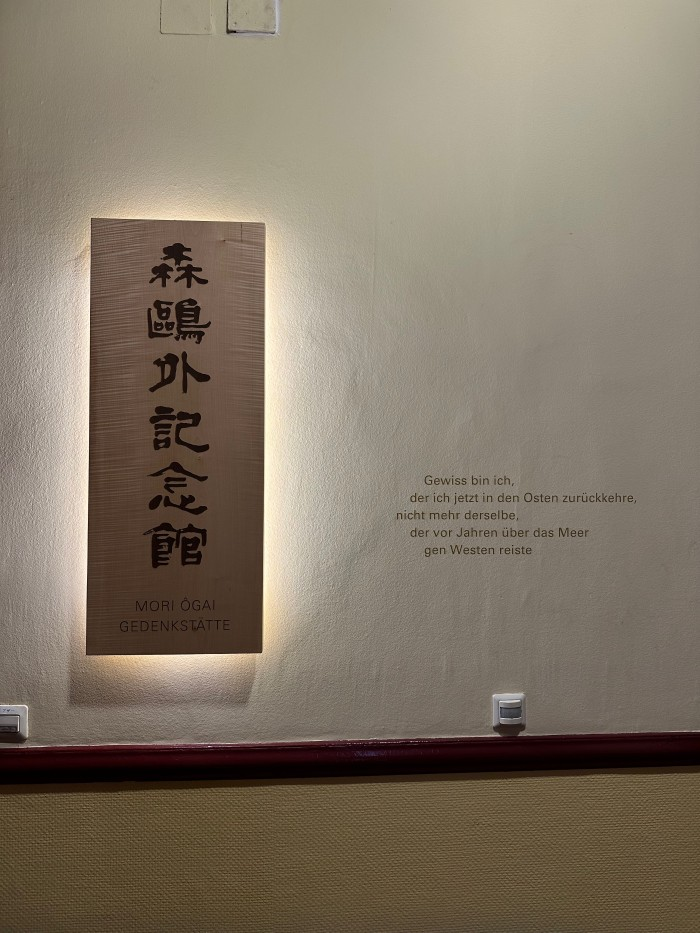

ベルリンの研究室と同じ通りにあった森鴎外記念館

ベルリンにある冷戦時代の旧東独の秘密警察Stasi博物館